HÖRST

Mittelohr – Funktionen & Aufbau

Inhaltsverzeichnis

Das Mittelohr ist ein zentrales Bindeglied in der Hörkette. Es leitet akustische Reize weiter, gleicht Druckunterschiede aus und schützt gleichzeitig empfindliche Strukturen des Innenohrs. Wird seine Funktion gestört, kann das direkte Auswirkungen auf das Hörvermögen und das allgemeine Wohlbefinden haben. Dieser Ratgeber beleuchtet die wichtigsten Aspekte rund um Anatomie, Aufgaben und Erkrankungen des Mittelohres.

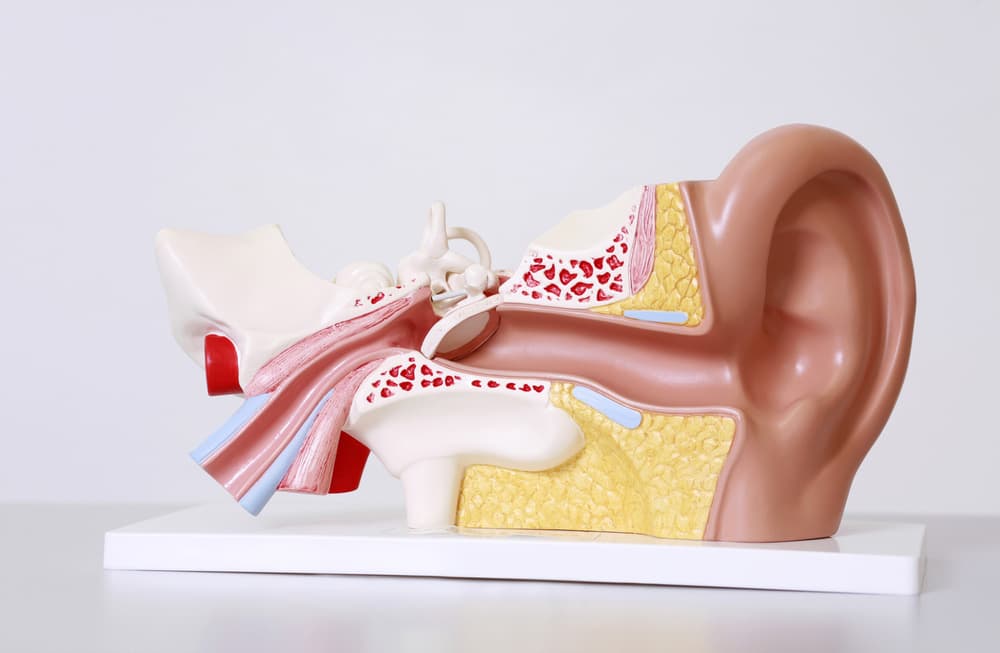

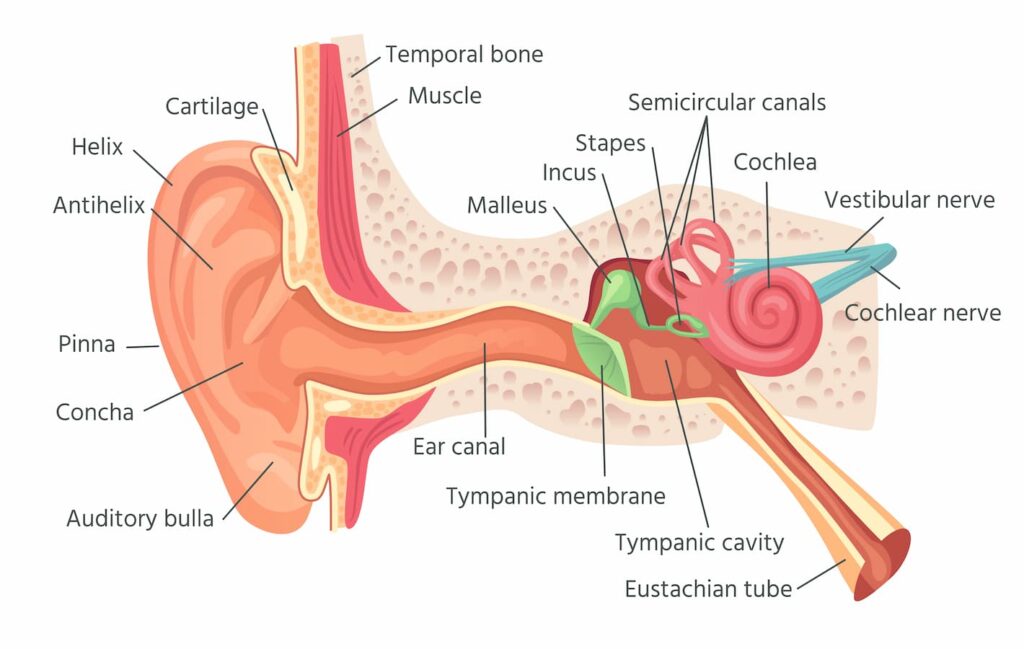

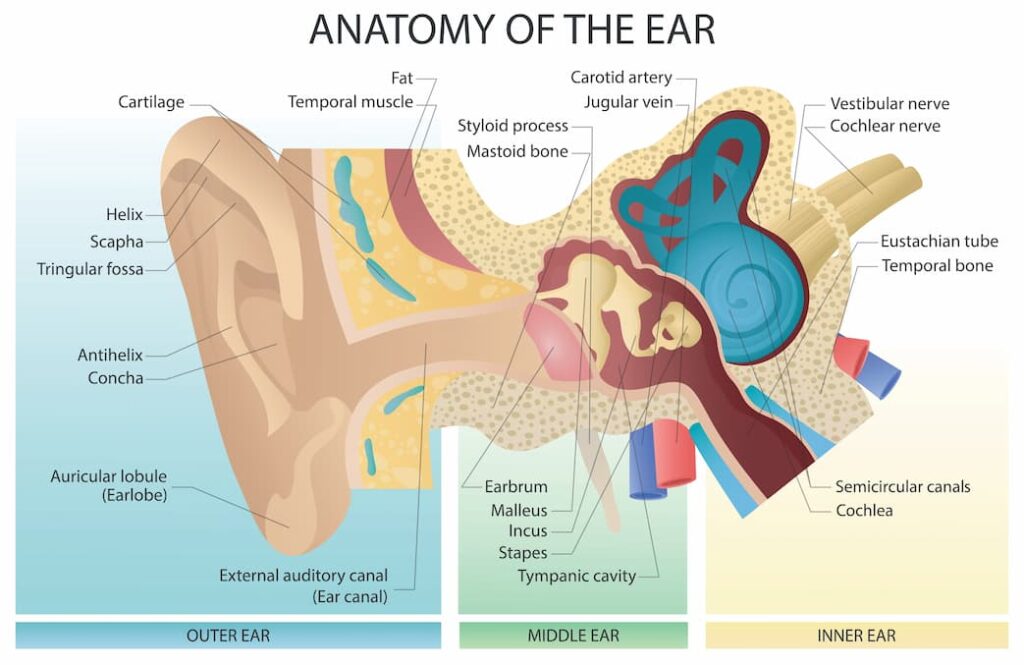

Anatomie des Mittelohres

Das Mittelohr liegt zwischen dem äußeren Gehörorgan und dem Innenohr. Es beginnt am Trommelfell und reicht bis zur ovalen Fensteröffnung des Innenohrs. Der Raum wird als Paukenhöhle bezeichnet und ist mit Luft gefüllt.

In der Paukenhöhle befinden sich drei kleine, bewegliche Knochen: Hammer (Malleus), Amboss (Incus) und Steigbügel (Stapes). Gemeinsam bilden sie die sogenannte Gehörknöchelchenkette. Diese ist mit Schleimhaut ausgekleidet und an der Belüftung und Selbstreinigung beteiligt. Die Paukenhöhle steht über die Ohrtrompete (Tuba auditiva) mit dem Nasenrachenraum in Verbindung.

Rolle der Paukenhöhle

Die Paukenhöhle ist nicht nur ein luftgefüllter Resonanzraum, sondern auch ein Puffer gegen Druckschwankungen. Gemeinsam mit der Eustachischen Röhre ermöglicht sie den Druckausgleich zwischen dem Mittelohr und der Außenwelt. So bleibt das Trommelfell flexibel und kann akustische Schwingungen ungehindert weiterleiten.

Gehörknöchelchen und Schallübertragung

Die Gehörknöchelchen im Mittelohr funktionieren wie ein Verstärkersystem für Schallwellen.

Der Hammer ist mit dem Trommelfell verbunden und nimmt dessen Schwingungen auf. Diese werden an den Amboss weitergegeben, der wiederum den Steigbügel in Bewegung versetzt. Der Steigbügel überträgt die Schwingungen auf das ovale Fenster, eine Membran, die den Übergang zum Innenohr bildet. Diese Mechanik ermöglicht eine verlustarme Übertragung von Luftschall in Flüssigkeitsschwingungen im Innenohr.

Die Funktion der Ohrtrompete

Die Ohrtrompete verbindet das Mittelohr mit dem Rachenraum. Sie ist normalerweise geschlossen und öffnet sich nur beim Schlucken oder Gähnen. Dadurch gelangt Luft in das Mittelohr, was für einen funktionierenden Druckausgleich sorgt.

Bei Kindern ist die Ohrtrompete noch kurz und eher horizontal ausgerichtet, weshalb sie anfälliger für Infektionen sind. Eine gestörte Belüftung kann die Funktion des Trommelfells beeinträchtigen und das Risiko für Mittelohrentzündungen erhöhen.

Typische Erkrankungen des Mittelohres

Das Mittelohr ist ein sensibler Bereich, der besonders bei Kindern oft betroffen ist. Zu den häufigsten Erkrankungen zählen:

Akute Mittelohrentzündung (Otitis media acuta)

Diese tritt meist infolge eines Infekts der oberen Atemwege auf. Bakterien oder Viren können über die Ohrtrompete ins Mittelohr gelangen. Symptome sind Ohrenschmerzen, Fieber, Hörminderung und ein Druckgefühl im Ohr.

Chronische Mittelohrentzündung

Wenn die akute Entzündung nicht ausheilt oder wiederholt auftritt, kann es zu einer chronischen Entzündung kommen. Hier drohen dauerhafte Schäden am Trommelfell oder an der Gehörknöchelchenkette.

Paukenerguss

Ein Erguss entsteht, wenn sich Flüssigkeit hinter dem Trommelfell ansammelt. Ursache ist oft eine Belüftungsstörung der Ohrtrompete. Der Schall kann dann schlechter weitergeleitet werden, was zu einer temporären Hörminderung führt.

Cholesteatom (Perlgeschwulst)

Hierbei handelt es sich um eine gutartige, aber invasive Wucherung aus Hautzellen im Mittelohr. Sie kann die Gehörknöchelchen zerstören und muss meist operativ entfernt werden

Auswirkungen auf das Hörvermögen

Das Mittelohr spielt eine zentrale Rolle bei der Schallübertragung. Sobald diese Kette durch eine Erkrankung oder mechanische Störung unterbrochen wird, wirkt sich das direkt auf das Hörvermögen aus. Besonders bei einer Mittelohrentzündung oder einem Paukenerguss ist der Weg für die Schallwellen blockiert. Die Gehörknöchelchen können sich nicht mehr frei bewegen, und damit wird weniger Energie an das Innenohr weitergeleitet.

In diesen Fällen spricht man von einer Schallleitungsschwerhörigkeit. Sie kann vorübergehend auftreten, beispielsweise bei Infekten, oder dauerhaft bestehen, etwa nach unbehandelten chronischen Entzündungen. Auch bei einem beschädigten Trommelfell ist die Schallaufnahme gestört. Die Folge ist ein dumpfer Höreindruck, bei dem besonders leise Töne oder Sprache nur schwer wahrgenommen werden.

Bei Kindern sind wiederkehrende Mittelohrprobleme häufig der Grund für eine verzögerte Sprachentwicklung. Das liegt daran, dass sie die Welt akustisch nicht vollständig erfassen können, was sich auf die Verarbeitung von Sprache und Geräuschen im Gehirn auswirkt.

Diagnostik und Behandlung

Ob leichte Entzündung oder komplexere Erkrankung – bei Beschwerden im Mittelohr sollte ein HNO-Arzt aufgesucht werden. Eine gründliche Untersuchung beginnt meist mit einem Otoskop. Damit kann die Ärztin oder der Arzt das Trommelfell begutachten und Auffälligkeiten im Gehörgang erkennen.

Bei Verdacht auf einen Paukenerguss kommt oft die Tympanometrie zum Einsatz. Diese Untersuchung misst den Druck im Mittelohr und gibt Hinweise auf Belüftungsstörungen oder Flüssigkeitsansammlungen.

Je nach Diagnose erfolgt die Behandlung:

- Akute Mittelohrentzündung: Antibiotika, abschwellende Nasentropfen, Schmerzmittel

- Paukenerguss: Beobachtung oder bei längerem Bestehen Einlage eines Paukenröhrchens

- Chronische Entzündungen oder Cholesteatome: operative Sanierung des Mittelohres

- Tubenbelüftungsstörung: Physiotherapie (z. B. Politzer-Ballon), operative Maßnahmen

In vielen Fällen ist die rechtzeitige Behandlung entscheidend, um dauerhafte Hörschäden zu vermeiden. Gerade bei Kindern mit häufigen Infektionen sollte regelmäßig kontrolliert werden, ob sich das Hörvermögen altersgerecht entwickelt.

Zusammenspiel mit Innenohr und Gehirn

Das Mittelohr ist mehr als nur ein Schallverstärker. Es ist ein aktives Bindeglied zwischen der Außenwelt und dem sensiblen Innenohr. Die mechanischen Bewegungen, die im Trommelfell entstehen, werden über die Gehörknöchelchenkette an das ovale Fenster weitergegeben. Dort beginnt das Innenohr mit seiner Flüssigkeit, der Perilymphe – und mit ihr die Umwandlung in Nervenimpulse.

Diese Signale werden über den Hörnerv ins Gehirn geleitet, wo sie als Sprache, Musik oder Geräusche interpretiert werden. Kommt es im Mittelohr zu einer Störung, fehlt der Impuls – und damit auch der akustische Eindruck im Gehirn. Das zeigt, wie fein abgestimmt die einzelnen Bestandteile des Gehörsystems zusammenarbeiten müssen.

Auch das Gleichgewichtsorgan, das im Innenohr liegt, ist funktionell und räumlich eng mit dem Mittelohr verbunden. Bei bestimmten Mittelohrerkrankungen – wie einem Cholesteatom – kann es daher auch zu Schwindel oder einem gestörten Gleichgewichtssinn kommen.

Weitere Artikel

Hörverlust im öffentlichen Leben

Musikinstrument mit Hörverlust spielen