HÖRST

Außenohr – Aufbau und typische Erkrankungen

Inhaltsverzeichnis

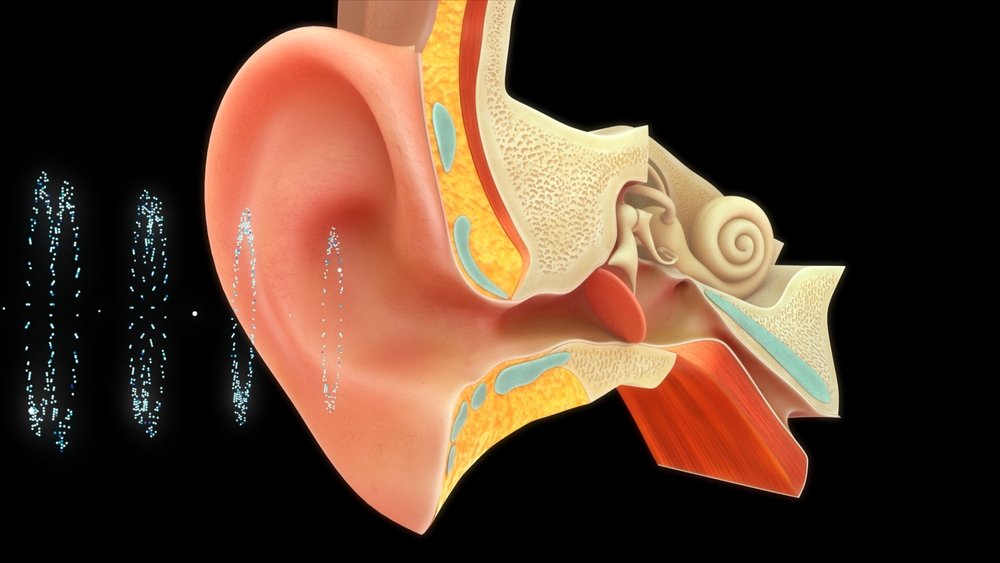

Das Außenohr ist der sichtbare Teil unseres Hörsystems und gleichzeitig der erste Abschnitt im komplexen Vorgang des Hörens. Es nimmt Schallwellen auf, leitet sie weiter und bietet Schutz für empfindlichere Strukturen des Mittel- und Innenohrs. Doch obwohl es von außen gut erreichbar ist, werden seine Bedeutung und Funktion oft unterschätzt. Dieser Artikel zeigt, wie das Außenohr aufgebaut ist, welche Aufgaben es erfüllt und welche typischen Erkrankungen in diesem Bereich auftreten können.

Was gehört alles zum Außenohr?

Zum Außenohr zählen zwei zentrale anatomische Strukturen: die Ohrmuschel (Auricula) und der Gehörgang (Meatus acusticus externus). Beide Strukturen sind direkt sichtbar oder leicht zugänglich und bilden die Grenze zum Mittelohr, die durch das Trommelfell markiert wird.

Die Ohrmuschel sitzt seitlich am Schädel und ist bei allen Menschen individuell ausgeprägt. Der Gehörgang verbindet die Ohrmuschel mit dem Trommelfell. In der medizinischen Terminologie wird das gesamte Außenohr auch als Auricula externa bezeichnet. Es stellt den ersten Abschnitt des Hörorgans dar, noch bevor Schall in mechanische oder elektrische Signale umgewandelt wird.

Aufbau des Außenohrs – vom Ohrläppchen bis zum Trommelfell

Die Ohrmuschel besteht aus elastischem Knorpel, der von Haut überzogen ist. Zu den charakteristischen Bestandteilen gehören Helix, Anthelix, Concha, Tragus und das Ohrläppchen (Lobulus). Der Knorpel bildet die komplexe Form, die entscheidend für die Schallaufnahme ist.

Der Gehörgang ist ein leicht gebogener Kanal mit einem knorpeligen äußeren und einem knöchernen inneren Abschnitt. In seinem Verlauf befinden sich Talgdrüsen, Haarfollikel und Zeruminaldrüsen, die gemeinsam das Ohrenschmalz (Cerumen) bilden. Dieses dient nicht nur der Reinigung, sondern auch dem Schutz vor Bakterien, Fremdkörpern und Austrocknung.

Am Ende des Gehörgangs liegt das Trommelfell, das die Grenze zum Mittelohr darstellt. Es ist hauchdünn, beweglich und wird durch eintreffende Schallwellen in Schwingung versetzt.

Funktion des Außenohrs im Hörprozess

Die Aufgabe des Außenohrs beginnt mit der Aufnahme von Schall. Die Ohrmuschel wirkt wie ein Trichter, der Schallwellen einfängt und in den Gehörgang leitet. Dort werden die Schallwellen leicht verstärkt, bevor sie auf das Trommelfell treffen.

Durch die spezifische Form der Ohrmuschel können wir nicht nur Lautstärke, sondern auch die Richtung von Schallquellen besser wahrnehmen. Der Gehörgang wiederum fungiert als Resonanzraum, der vor allem Frequenzen im Bereich von 2.000 bis 4.000 Hertz verstärkt. Das ist entscheidend für das Sprachverstehen.

Darüber hinaus schützt das Außenohr empfindliche Strukturen vor mechanischen Reizen, Staub, Insekten und plötzlichen Temperaturschwankungen.

Außenohr, Mittelohr und Innenohr – wie alles zusammenspielt

Das Außenohr bereitet den Schall mechanisch auf. Am Trommelfell wird der Schall in Vibrationen umgesetzt, die über die Gehörknöchelchen im Mittelohr – Hammer, Amboss und Steigbügel – weitergeleitet werden. Diese setzen die Flüssigkeit in der Hörschnecke des Innenohrs in Bewegung.

In der Hörschnecke reagieren spezialisierte Sinneszellen und Haarzellen auf diese Schwingungen und leiten sie als elektrische Signale über den Nervus acusticus ans Gehirn weiter. Ohne die gezielte Vorverarbeitung durch das Außenohr wäre dieser Prozess weniger effizient und fehleranfällig.

Gleichzeitig ist das Außenohr funktional mit dem Gleichgewichtsorgan verknüpft, auch wenn dieses im Innenohr liegt. Störungen im Außenohr können die Weiterleitung von Schwingungen und damit auch die Gleichgewahrnehmung indirekt beeinflussen.

Erkrankungen und Beschwerden des Außenohrs

Typische Erkrankungen im Bereich des Außenohrs sind beispielsweise Entzündungen des Gehörgangs (Otitis externa), Hautreizungen, allergische Reaktionen oder Verstopfungen durch Ohrenschmalz. Auch Pilzinfektionen oder bakterielle Entzündungen durch unsachgemäße Reinigung kommen häufig vor.

Fehlbildungen wie eine deformierte Anthelix oder asymmetrische Ohrmuscheln können angeboren sein. In einigen Fällen treten auch gutartige Knorpelveränderungen oder Verletzungen durch Druck, Kälte oder Schäden an der Haut auf.

Schmerzen, Juckreiz, Schwerhörigkeit oder das Gefühl eines „verstopften Ohres“ sind typische Anzeichen für Beschwerden im Außenohr. Eine genaue Diagnose durch HNO-Ärzt*innen ist ratsam, um Entzündungen frühzeitig zu erkennen und das Fortschreiten zu verhindern.

Reinigung und Pflege des Außenohrs

Das Außenohr ist weitgehend selbstreinigend. Ohrenschmalz wird vom Körper produziert und transportiert Staub, Hautpartikel und kleine Fremdkörper langsam nach außen. Die Nutzung von Wattestäbchen birgt das Risiko, das Cerumen in Richtung Trommelfell zu schieben, was zu Verstopfungen führen kann.

Zur Pflege genügt es, die Ohrmuschel mit Wasser zu reinigen und das äußere Ohr mit einem weichen Tuch zu trocknen. Bei Beschwerden, Juckreiz oder Verdacht auf eine Verstopfung sollte auf eigene Reinigungsversuche verzichtet werden. Stattdessen empfiehlt sich eine professionelle Gehörgangsreinigung durch Fachpersonal.

Besonders bei Träger*innen von Hörgeräten kann eine regelmäßige Kontrolle hilfreich sein, da sich durch die Geräte mehr Cerumen bilden kann oder Hautreizungen auftreten.

Bedeutung des Außenohrs in der Hördiagnostik und Hörgeräteversorgung

Das Außenohr spielt auch in der medizinischen Diagnostik eine zentrale Rolle. Bei einer Otoskopie wird der Gehörgang mit einem speziellen Instrument untersucht. So lassen sich Entzündungen, Hautveränderungen oder Fremdkörper erkennen.

In der Audiologie ist die Form des Außenohrs entscheidend für die Positionierung und Funktion von Hörgeräten. Die Schallaufnahme durch das Gerät orientiert sich an der natürlichen Trichterwirkung der Ohrmuschel. Auch individuelle Otoplastiken (Ohrstücke) werden so angepasst, dass sie den natürlichen Verlauf des Gehörgangs berücksichtigen.

Gerade weil das Außenohr so leicht erreichbar ist, lässt sich sein Zustand gut überprüfen – eine wichtige Voraussetzung für frühzeitige Diagnosen und gezielte Therapien.

Weitere Artikel

Gesunde Süßigkeiten-Alternativen für Senioren

Gemeinsam kochen im Alter