HÖRST

Hörscreening – Hörstörungen früh erkennen

Inhaltsverzeichnis

Ein gutes Hörvermögen ist wichtig für die Sprachentwicklung und die soziale Integration eines Kindes. Umso wichtiger ist es, Hörstörungen so früh wie möglich zu erkennen. Das sogenannte Hörscreening bietet genau diese Möglichkeit – am besten direkt nach der Geburt. In diesem Ratgeber erfahren Sie, warum Hörscreenings so wichtig sind, wie sie ablaufen und was bei auffälligen Befunden zu tun ist.

Was ist ein Hörscreening?

Ein Hörscreening ist eine spezielle Untersuchung, die durchgeführt wird, um Hörstörungen bei Neugeborenen und Kleinkindern frühzeitig zu erkennen. Ziel ist es, mögliche Auffälligkeiten im Hörvermögen bereits in den ersten Lebenstagen festzustellen, um eine rechtzeitige Therapie einleiten zu können. Denn: Früh erkannte Hörstörungen lassen sich besser behandeln – und die Chancen auf eine normale Sprachentwicklung bleiben erhalten.

Das Hörscreening ist heute Teil der gesetzlich empfohlenen Früherkennungsuntersuchungen und wird in vielen Kliniken standardmäßig direkt nach der Geburt durchgeführt. Es handelt sich dabei nicht um eine Diagnose, sondern um eine erste Überprüfung, ob das Gehör unauffällig funktioniert.

Warum ist ein Hörscreening so wichtig?

In Deutschland werden jedes Jahr rund 1.000 Kinder mit einer angeborenen Hörschädigung geboren. Viele dieser Hörstörungen bleiben ohne ein systematisches Hörscreening zunächst unbemerkt, da Babys auf viele Umweltreize auch ohne intaktes Hörvermögen reagieren. Ohne gezielte Messung können also wichtige Hinweise auf eine Schwerhörigkeit übersehen werden.

Eine unerkannte Hörstörung hat jedoch erhebliche Folgen für die Sprachentwicklung, die schulische Leistung und die soziale Integration des Kindes. Daher gilt: Je früher eine Schwerhörigkeit erkannt wird, desto besser sind die Möglichkeiten für gezielte Fördermaßnahmen.

Wie läuft ein Hörscreening ab?

In der Regel findet das Hörscreening direkt nach der Geburt in der Geburtsklinik statt – meist zwischen dem 2. und 4. Lebenstag. Es wird entweder durch medizinisches Fachpersonal der Klinik oder durch speziell geschultes Personal in einem Screeningzentrum durchgeführt.

Das Hörscreening ist schmerzfrei, dauert nur wenige Minuten und erfolgt idealerweise, während das Neugeborene schläft oder ruhig liegt. Es gibt zwei anerkannte Methoden zur Durchführung:

Otoakustische Emissionen (TEOAE)

Bei dieser Methode werden über ein kleines Ohrstöpselgerät Klickgeräusche in den Gehörgang des Kindes geleitet. Wenn die Haarzellen in der Cochlea (Hörschnecke) gesund sind, senden sie als Reaktion auf diese Schallwellen schwache akustische Signale zurück – sogenannte otoakustische Emissionen. Diese werden von dem Gerät registriert.

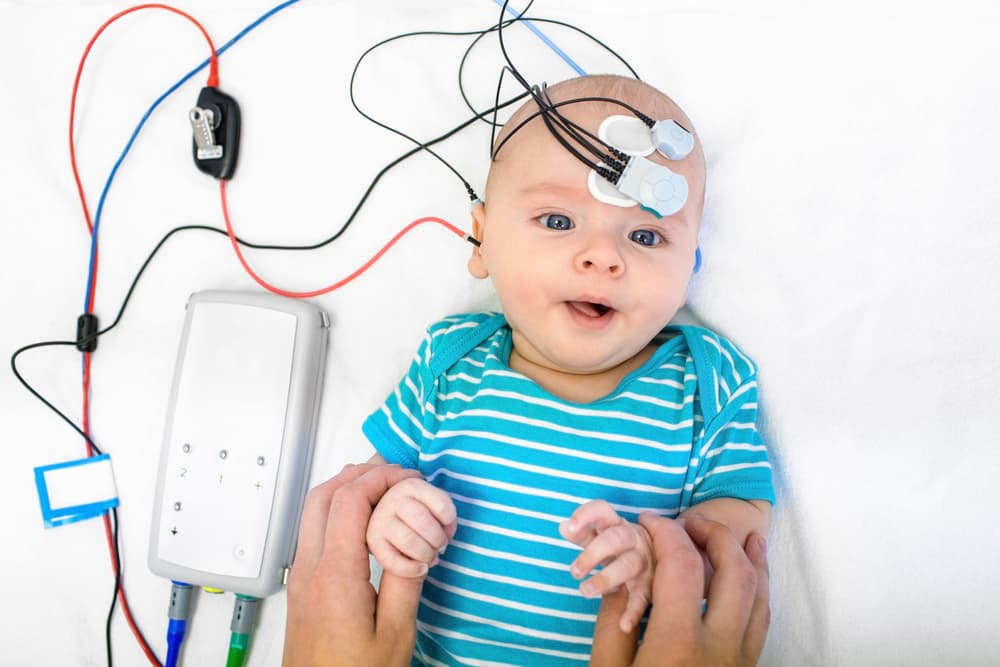

Hirnstammaudiometrie (BERA oder AABR)

Hierbei werden über kleine Elektroden an der Kopfhaut die Reaktionen des Hirnstamms auf akustische Reize gemessen. Diese Methode ist genauer als die TEOAE-Messung und wird vor allem bei auffälligen Erstbefunden oder Risikokindern eingesetzt, z. B. bei Frühgeborenen.

Beide Verfahren liefern keine subjektiven Einschätzungen, sondern objektive Messwerte. Damit ist das Hörscreening bereits bei Neugeborenen zuverlässig durchführbar.

Was passiert bei einem auffälligen Befund?

Ein auffälliges Ergebnis bedeutet nicht automatisch, dass das Kind schwerhörig ist. Manchmal liegt die Ursache ganz einfach in verstopften Gehörgängen oder Restflüssigkeit im Innenohr, die sich nach der Geburt noch nicht vollständig abgebaut hat. In diesen Fällen ist eine Kontrolluntersuchung sinnvoll.

Bei wiederholt auffälligen Ergebnissen wird eine weiterführende pädaudiologische Diagnostik empfohlen. Hier kommen spezialisierte Untersuchungen wie die erweiterte Hirnstammaudiometrie oder weitere Messverfahren zum Einsatz. Ziel dieser Konfirmationsdiagnostik ist es, die Art und den Grad der Hörstörung genau zu bestimmen.

Eltern haben in diesem Fall Anspruch auf eine Überweisung zu einer pädaudiologischen Fachpraxis oder zu einer entsprechenden Abteilung in einer Uniklinik. Dort können fundierte Aussagen zur Hörfunktion und möglichen Therapien gemacht werden.

Welche Kinder sind besonders kontrollbedürftig?

Nicht bei allen Kindern ist das Risiko für eine Hörstörung gleich. Es gibt eine Reihe von Faktoren, bei denen ein besonderes Augenmerk auf das Hörvermögen gelegt wird:

- Frühgeburt vor der 33. Schwangerschaftswoche

- Auffällige Geburt mit Sauerstoffmangel

- Familiäre Vorbelastung mit Hörstörungen

- Infektionen während der Schwangerschaft (z. B. Röteln oder CMV)

- Missbildungen im Kopf- oder Gesichtsbereich

- Aufenthalte auf der Intensivstation nach der Geburt

In diesen Fällen erfolgt das Hörscreening besonders gründlich – teils mit sofortiger Anwendung der BERA-Methode – und es werden frühzeitig Kontrolltermine in pädaudiologischen Zentren vereinbart.

Welche Rolle spielt das Hörscreening für die Sprachentwicklung?

Ein funktionierendes Gehör ist die Grundlage jeder Sprachentwicklung. Bereits in den ersten Lebensmonaten lernen Kinder, Sprachmuster und Töne aus ihrer Umgebung zu erkennen und nachzuahmen. Fehlt diese akustische Rückmeldung durch eine unerkannte Hörstörung, kann das Kind Sprache nicht wie gewohnt erlernen.

Studien zeigen, dass Kinder, deren Schwerhörigkeit vor dem sechsten Lebensmonat erkannt und therapiert wurde, deutlich bessere sprachliche und kognitive Entwicklungsmöglichkeiten haben. Wird die Schwerhörigkeit dagegen erst nach dem zweiten Lebensjahr festgestellt, ist der Rückstand oft kaum noch aufzuholen.

Das Hörscreening bildet also eine wichtige Säule der sprachlichen Früherkennung – und kann spätere Probleme vermeiden helfen.

Wer führt das Hörscreening durch – und wann?

In den meisten Fällen erfolgt das Neugeborenen-Hörscreening in der Geburtsklinik direkt nach der Entbindung. Deutschlandweit beteiligen sich nahezu alle Kliniken an diesem Programm. Die Untersuchung wird in der Regel innerhalb der ersten 72 Lebensstunden durchgeführt, spätestens jedoch bis zum 10. Lebenstag.

Sollte das Screening in der Klinik nicht möglich gewesen sein – etwa weil das Kind zu Hause geboren wurde –, kann die Untersuchung auch bei einem niedergelassenen HNO-Arzt oder in einem Hörscreeningzentrum nachgeholt werden. Eltern sollten auf diese Möglichkeit aktiv hingewiesen werden.

Wie ist das Hörscreening gesetzlich geregelt?

Das Hörscreening gehört seit einigen Jahren zur empfohlenen Früherkennungsuntersuchung U1/U2. Die Kosten für diese Untersuchung übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen – unabhängig vom Befund.

Die Dokumentation erfolgt über ein bundesweites Screeningzentrum, das mit den Geburtskliniken kooperiert. Sollte kein Ergebnis dokumentiert sein oder eine Kontrolluntersuchung notwendig sein, wird dies ebenfalls vermerkt. Ziel ist es, dass kein betroffener Säugling „verloren geht“, sondern gezielt weiterbehandelt wird.

Was können Eltern tun, wenn Auffälligkeiten auftreten?

Erhalten Eltern die Information, dass das Hörscreening auffällig war, ist zunächst Ruhe gefragt. In vielen Fällen handelt es sich um vorübergehende Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen.

Wichtig ist, die empfohlene Kontrolluntersuchung wahrzunehmen und sich gegebenenfalls in einer spezialisierten pädaudiologischen Praxis oder Phoniatrie vorstellen zu lassen. Dort wird ein umfassender Hörtest durchgeführt, bei dem auch der Hörnerv und das Innenohr genau beurteilt werden.

Die weitere Entwicklung des Kindes – insbesondere in Bezug auf Sprache, Reaktion auf Geräusche und Interaktion – sollte aufmerksam beobachtet werden. Bestehen weiterhin Zweifel, kann auch eine erneute Vorstellung beim HNO-Arzt sinnvoll sein.

Hörscreening im Erwachsenenalter: Vorsorge ab dem mittleren Lebensalter

Auch im späteren Lebensabschnitt spielt das Hörscreening eine wichtige Rolle. Ab dem 50. Lebensjahr nimmt das Risiko für Hörstörungen deutlich zu – oftmals schleichend und zunächst unbemerkt. Viele Menschen gewöhnen sich unbewusst an den schrittweisen Hörverlust und nehmen Einschränkungen erst wahr, wenn Gespräche in Gruppen oder in geräuschvoller Umgebung zunehmend anstrengend werden. Ein frühzeitiges Hörscreening kann hier helfen, Veränderungen des Hörvermögens rechtzeitig zu erkennen und rechtzeitig gegenzusteuern. Die Untersuchungen, die dabei zum Einsatz kommen, ähneln den Verfahren bei Kindern: Sie beinhalten einen einfachen Hörtest, eine Ton- oder Sprachaudiometrie und gegebenenfalls weiterführende Messungen des Innenohrs oder der Hörbahn – wie etwa eine Hirnstammaudiometrie.

Regelmäßige Screenings ab dem mittleren Lebensalter können nicht nur Schwerhörigkeit frühzeitig aufdecken, sondern auch Folgeerkrankungen vorbeugen. Studien belegen, dass unbehandelte Hörverluste mit einem erhöhten Risiko für soziale Isolation, Depressionen und sogar kognitive Einschränkungen wie Demenz einhergehen können. Umso wichtiger ist es, das Gehör in den allgemeinen Gesundheitscheck zu integrieren – idealerweise beim HNO-Arzt oder im Rahmen einer arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung. Einige Krankenkassen unterstützen entsprechende Hörtests als freiwillige Leistung. Wer frühzeitig Maßnahmen ergreift, etwa durch die Anpassung moderner Hörsysteme, erhält nicht nur seine Kommunikationsfähigkeit, sondern auch seine Lebensqualität.

Weitere Artikel

Gesunde Süßigkeiten-Alternativen für Senioren

Gemeinsam kochen im Alter