HÖRST

Gebärdensprache lernen

Inhaltsverzeichnis

Weltweit sind mehr als 350 Millionen Menschen hochgradig hörbehindert oder gehörlos. In Deutschland sind es ca. 80.000 Menschen. Nimmt man alle Menschen mit Hörverlust hinzu, sind es schätzungsweise mehr als eine Milliarde Menschen.

Damit gehörlose und schwerhörige Menschen miteinander und mit der hörenden Welt kommunizieren können, gibt es die sogenannte Gebärdensprache. Im Folgenden erfahren Sie mehr über diese Sprache, ihre Geschichte, regionale Unterschiede und wie sie funktioniert. Außerdem haben wir ein paar interessante Tipps für alle, die Gebärdensprache lernen möchten.

Was ist die Gebärdensprache?

Die Gebärdensprache ist eine visuelle Sprache. Sie nutzt Gebärden, das heißt Bewegungen des Körpers, vor allem der Arme und Hände, Gestik und Mimik, Körperhaltung und Mundbild, um Informationen, Sätze und Wörter mitzuteilen, Empfindungen und Nachahmungen auszudrücken. Im Volksmund wird sie häufig auch als “Zeichensprache” bezeichnet.

Wie jede andere natürliche Sprache verfügt sie über eine eigene Grammatik und eigene Regeln. Einzelne Wörter haben auch einzelne Gebärdenzeichen.

Weltweit gibt es ca. 300 verschiedene Gebärdensprachen.

Wer braucht Gebärdensprache?

Gebärdensprache hilft gehörlosen Menschen dabei, miteinander zu kommunizieren. Aber auch Angehörige, Familie und Freunde profitieren von der Kenntnis der Gebärdensprache, denn sie ermöglicht es, ihnen sich mit ihren Liebsten zu verständigen. So ist die Gebärdensprache für Eltern gehörloser Kinder, oder auch Kinder gehörloser Eltern besonders wichtig, da durch sie eine emotionale Bindung aufgebaut, die Entwicklung des Kindes besser unterstützt wird, etc.

Zudem ist die Kenntnis der Gebärdensprache in zahlreichen öffentlichen Bereichen und Berufsgruppen essenziell. Dazu gehören zum Beispiel Pädagogen und Lehrer, Gebärdensprachdolmetscher, Gesundheitspersonal wie Ärzte und Pflegekräfte und viele weitere Personengruppen, die mit gehörlosen Menschen leben, arbeiten und kommunizieren.

Die Geschichte der Gebärdensprache

Die Geschichte der Gebärdensprache beginnt bereits in der Antike. So findet man in den Werken des griechischen Philosophen Platon oder des römischen Bischofs Augustinus von Hippo erste Zeugnisse über gebärdende taube Menschen.

Im Laufe der Jahrhunderte entwickelten sich auf der ganzen Welt verschiedene Zeichensprachen und Fingeralphabete – ursprünglich in Klöstern, damit sich Mönche trotz ihres Schweigegelübdes verständigen konnten. Mit diesen Fingeralphabeten wurden im 17. Jahrhundert auch die ersten Gehörlosen unterrichtet.

Nachdem im 18 Jahrhundert die erste Schule für Gehörlose in Frankreich gegründet wurde, in der mit Gebärden gelehrt wurde, wurde die Gebärdensprache Ende des 19. Jahrhunderts beim sogenannten Mailänder Kongress in Europa wieder verboten. Stattdessen sollte den Schülerinnen und Schülern das Sprechen beigebracht werden.

Kaum zu glauben: Bis in die 1980er-Jahre blieb dieses Verbot teilweise bestehen. In Frankreich war die Gebärdensprache für taube Kinder an Schulen noch bis 1991 verboten. Heute hat sich die Gebärdensprache glücklicherweise als vollwertige Sprache etabliert.

Bei einer Internationalen Konferenz zur Erziehung und Bildung Gehörloser im Jahr 2010 in Kanada wurde eine offizielle Entschuldigung für das Verbot der Mailänder Konferenz veröffentlicht und die Folgen, die dieses Verbot für Gehörlose hatte, offiziell anerkannt.

Ist die Gebärdensprache in allen Ländern gleich?

Es gibt keine einheitliche Gebärdensprache, sondern insgesamt rund 300 verschiedene Gebärdensprachen auf der ganzen Welt. Diese verschiedenen Sprachen unterscheiden sich, so wie die gesprochenen Sprachen jeder Sprachgemeinschaft, in ihrem Vokabular sowie in der Grammatik und Syntax, also dem Satzbau. Sie werden wiederum in verschiedene Gebärdensprachenfamilien unterteilt. So gibt es neben der Deutschen Gebärdensprache (DGS) auch die British Sign Language (BSL) im United Kingdom, die American Sign Language (ASL) in den USA oder zum Beispiel die Japanische Gebärdensprache (JSL) in Japan. Weitere Gebärdensprachenfamilien sind zum Beispiel die Spanischen Gebärdensprachen, die Arabische Gebärdensprachen oder die Chinesischen Gebärdensprachen.

Zwar gibt es auch eine Gebärdensprache namens International Sign, also eine internationale Form, diese ist aber eine sogenannte Pidgin-Sprache, das heißt eine reduzierte Sprache. Sie dient gehörlosen Menschen zur Verständigung bei internationalen Treffen.

Die deutsche Gebärdensprache

Die deutsche Gebärdensprache (DGS) wird von rund 250.000 gehörlosen und schwerhörigen Menschen in Deutschland, Belgien und Luxemburg verwendet, teilweise sogar als Muttersprache.

Der Gebrauchswortschatz der Deutschen Gebärdensprache umfasst ca. 19.000 Wörter, die sich von der Lautsprache unterscheiden. So gibt es in der DGS beispielsweise keine Artikel wie z. B. „der“, „die“ oder „das“. Auch gibt es keine Zeitformen des Verbs. Diese wird in der DGS mithilfe von zeitlichen Adverbien und Kontextinformationen ausgedrückt, zum Beispiel mit spezifischen Zeichen für „gestern“, „heute“ oder „morgen“.

Laut dem Behindertengleichstellungsgesetz (BGG), § 6,1 ist die Deutsche Gebärdensprache “als eigenständige Sprache anerkannt.“ Quelle: https://www.gesetze-im-internet.de/bgg/__6.html

Regionale Unterschiede in der DGS

Deutschland hat keine einheitliche Gebärdensprache. Genau wie in der gesprochenen Sprache gibt es auch in der deutschen Gebärdensprache regionale Unterschiede im Sinne von Dialekten, außerdem eine Jugendsprache. Die Grammatik ist dabei gleich, die Gebärden unterscheiden sich jedoch oder haben verschiedene Bedeutungen.

So kann es also auch in der Gebärdenkommunikation schnell zu Verständnisproblemen kommen, wenn sich zum Beispiel ein Bayer und ein Sachse unterhalten.

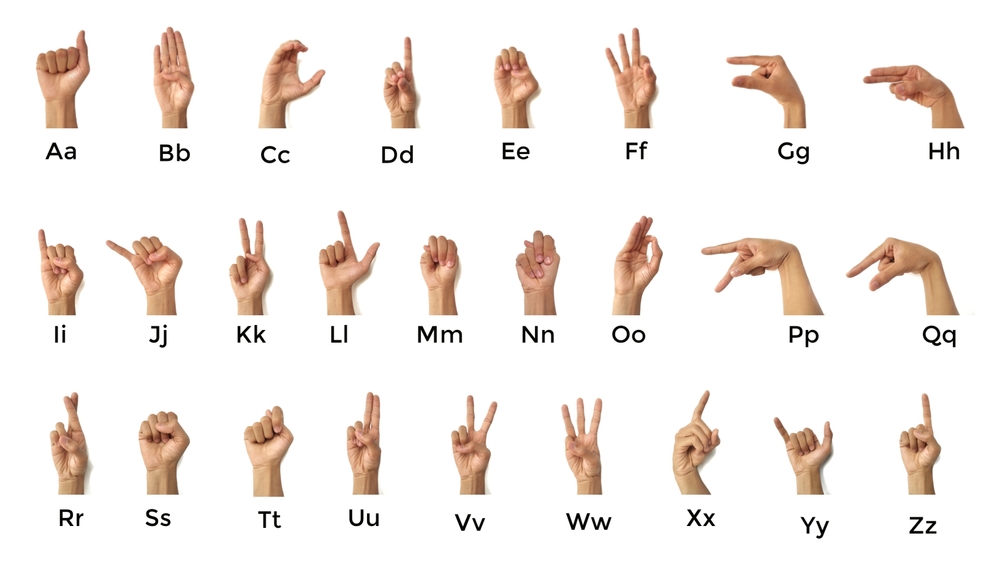

Was ist das Deutsche Fingeralphabet?

Das Deutsche Fingeralphabet ist nicht mit der Deutschen Gebärdensprache gleichzusetzen. Es ist vielmehr ein Teil dieser, denn es wird in der gebärdensprachlichen Kommunikation verwendet, um einzelne Wörter, zum Beispiel Eigennamen oder Fremdwörter, die keine eigenen Gebärden haben, zu buchstabieren. Deshalb ist jedem Buchstaben des Alphabets sowie den Zahlen von 1 bis 10 ein eigenes Gebärdenzeichen zugeordnet. Auch die Umlaute, das “ß” und “sch” haben eine eigene Gebärde.

Das Deutsche Fingeralphabet ist ein Einhand-Fingeralphabet, das heißt, dass jedes Handzeichen mit nur einer Hand geformt werden kann. Die Buchstaben werden in der Regel mit der rechten Hand, bzw. bei Linkshändern mit der linken Hand vor der Brust angezeigt.

Wo kann man Gebärdensprache lernen?

Wer die Deutsche Gebärdensprache lernen will, findet dazu verschiedene Angebote bei verschiedenen Institutionen. Dazu gehören zum Beispiel

- Gehörlosen-Vereine oder -Verbände

- Schulen für Gehörlose und Gebärdensprachschulen

- Volkshochschulen (VHS)

- Universitäten und Fachhochschulen

Hier finden Sie Gebärdensprachkurse für Anfänger und Fortgeschrittene, Lerngruppen oder Eltern-Kind-Kurse. Weitere Informationen gibt es in der Regel auf der jeweiligen Website.

Zudem gibt es im Internet verschiedene Online-Gebärdensprachkurse und -Plattformen, zahlreiche Lernvideos, Gebärdensprache-Wörterbücher sowie Gebärdensprache-Apps, die das Lernen der Gebärdensprache unterstützen oder erleichtern können.

Auch kann es für Lernende hilfreich sein, sich verschiedene Fernsehbeiträge mit zusätzlicher Gebärdensprache-Übersetzung anzusehen. Mehr dazu erfahren Sie im Folgenden.

Gebärdensprache im Fernsehen

Informationen sollten für alle Menschen gleichermaßen zugänglich sein. Gehörlose Menschen stehen hier jedoch häufig vor besonderen Schwierigkeiten, zum Beispiel beim Fernsehen.

Immer mehr Fernsehsender unterstützen daher heute das „barrierefreie Fernsehen” und bieten barrierefreie Programmangebote, zum Beispiel für Nachrichtensendungen.

Neben Untertiteln und Klare-Sprache-Einstellungen für schwerhörige Menschen bieten vor allem öffentlich-rechtliche Sender Gebärdensprachen-Übersetzungen an: visuelle Darstellungen der gesprochenen Inhalte durch Gebärdensprachdolmetscher, die je nach Programm oder Sendung aufgezeichnet oder live in die Gebärdensprache übersetzt werden. Die Dolmetscher werden dabei meist in einem kleinen Fenster am Bildschirmrand eingeblendet, während auf dem großen Screen das Programm gezeigt wird.

Gebärdensprache-Apps

Dank des technischen Fortschritts der letzten Jahre gibt es heute verschiedene Apps, die schwerhörigen oder gehörlosen Menschen das Leben erleichtern können. Dazu gehören zum Beispiel Lautstärke- und Hörverstärker-Apps, Transkriptions-Apps oder Gebärdensprache-Apps. Gebärdensprache-Apps helfen zum Beispiel beim Lernen oder Übersetzen der Gebärdensprache.

Gebärdensprache lernen: Tipps für Angehörige gehörloser Menschen

Wer eine neue Sprache lernen will, sollte sich darauf einstellen, dass er Geduld und Ausdauer mitbringen muss. Das gilt auch für die Gebärdensprache. Die folgenden Tipps können Ihnen aber vielleicht dabei helfen:

- Lernen Sie von Profis: Gebärdensprachkurse an der Volkshochschule oder bei Gehörlosen-Verbänden sowie professionelle Online-Kurse sind die beste Möglichkeit, die Gebärdensprache zu lernen.

- Nutzen Sie unterstützende Tools: Mithilfe von Wörterbüchern, Videos und Apps können Sie Ihren Lernerfolg noch unterstützen oder sich die Gebärdensprache sogar selbst beibringen.

- Sprechen Sie: Das Beste, um eine Sprache zu lernen, ist sie zu sprechen. Auch bei der Gebärdensprache gilt: Je mehr Sie sie verwenden, desto besser und sicherer werden sie darin.

- Bleiben Sie am Ball: Eine neue Sprache zu erlernen kann mühselig und mit viel Lernen verbunden sein. Aber wenn Sie am Ball bleiben, werden Sie allmählich Fortschritte bemerken. Ein gutes Gefühl.

- Fernsehen mit Gehörlosen-Übersetzung: Schauen Sie die Nachrichten oder eine Sportveranstaltung doch mal mit einer Gehörlosen-Übersetzung. Hier können Sie viel lernen und Ihr Vokabular bestimmt noch erweitern.

Weitere Artikel

Sturzgefahren in der Wohnung beseitigen

Seniorenreisen mit Haustier